バナナの叩き売り!口上のルーツ(当時のまま)

新聞の夕刊である人が「バナナの叩き売り!口上のルーツ」は「七五調」、「軍隊のぞき」であると、いっていますが、それがルーツではありません。

私が調べてところ、下記に記すようにあらゆる要素が含まれています(海峡ドラマシップの「覗きからくり」の写真の解説にもルーツについては触れています)

私の説は、それらがルーツというよりも、それらのものが、交じり合って出来たものだと考えています。

◎幕末後明治の日露戦争頃、東京で流行ったしりとり唄「江戸しりとりことば」

(内容もそうだがオチも)ちなみに多くの口上のネタはここから来ているものもあります。

一例、「でんでん太鼓に笙の笛」「桂文治は噺家で」とか。

◎落語や講談、浪曲、軍歌、歌謡曲、文学の一部。

◎江戸時代の天秤を担いで売っていた。下駄屋、ラオ屋、唐辛子屋、シジミ売り等、物売りの売り文句

松ちゃんがレモンハートにお土産として持ってきた日本酒「笹の川ほろ酔い」。昔の物売りのイラストと売り文句が書かれたユニークなビンの包装がこれ↓

吟醸酒「ほろ酔い」セット(720mlx2本) 酒造好適米「山田錦」使用 笹の川酒造 旬食福来

(絵を参考にさせてもらいました 双葉社「レモンハート」古谷三敏 ファミリー企画著)

◎バナナのたたき売りよりも前にあった、がまの油等、露天で売られていた彼らの口上。

バナナの叩き売りだけではなくて、口上は、これらのものが入り混じっていると思います。

●口上が七五調なのは、日本語の文化。俳句や短歌、和歌のように、語呂がいいから。

●また節(曲調)は、門司流は大道芸の宴会調、佐賀流は、盆踊りのリズム。

門司流は他でも言いましたが、口上のみを述べる寅さんのような感じです。ばなちゃん節は客寄せのために歌う。口上を述べて値段をいう。

「♪結構毛だらけ、猫灰だらけ、見上げたもんだよ屋根屋のふんどし、蝿が手をする足をする、 うちの親父はゴマをする。はい、500円」

という感じです。

確かにこれも、売り方のひとつで、シンプルで一対一の売り方といえるのかもしれません。

ただ、昔の露天がそのようなやり方をやっていたのでは、多量に捌けません。客をのせて売っていく売り方が昔のバナナの叩き売りです。

バナナの叩き売りは、台湾から神戸にバナナを運ぶ際に熟れて売り物にならないバナナを神戸に付く前にさばきたくて売ったのが始まりです。

だから発祥は門司港なのです(門司港が九州の玄関口でもあり、列車の起点でもあるため陸路の活用や本州下関に行くのに、船で行かねばならず多くの人で賑わっていた)

的屋さんが、トタン(木の板等)を置きすぐに商売ができ、アセチレン灯で照らして、ばなちゃん節を途切れなく歌う佐賀流のような売り方は、客を寄せ、口上挟み、 絶え間なく売って行くのに好都合であったと思われます。

佐賀流は、ばなちゃん節を歌に合わせて途中で切り「ハイなんぼ?」という売り方ですが、リズムは盆踊り(うちの田舎の)と同じノリのいいリズムです。

心理学的に単調なリズムは、ノリやすいといわれています。

松本清張の小説の中で単調な太鼓の音によるものと、太鼓のリズムにあわせて身体を動かすことで 本能がよりあらわれやすくなる。トランス状態になりやすいと解説されているそうです。

スピード感の違いはあれど、クラブ(ディスコ)で踊るのと同じようにノリやすいし、身体を動かすことで同じようなことが 起こるのかもしれません。

ノリが良ければついつい積極的になってしまう。そういう状態を作り出しているのかもしれません。

また他のお客さんがいて負けたくないという競争心や、いつ値段を言って売り出すかもしれないというあせりの気持などがあいまって、そういう状態になって引き込まれていくのかもしれません。

その辺は、大脳生理学や心理学的な面とか、いろんな要素があるので、専門家におまかせして割愛します

売り手と買い手の攻防(笑)

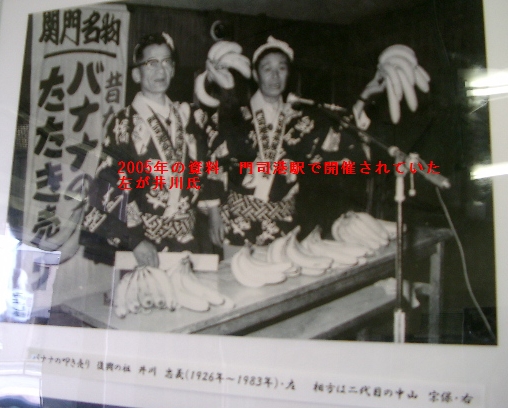

井上が門司港で、バナナのたたき売りの「門司港バナナ塾7期生」だったころは、色々調べ、自分でもやっていました。

さて、やっている側からみると、客は値段が高いうちは、おもしろおかしい口上を、聞いているだけですが、次第にお客はのめりこむのがわかります。

単調なリズムは、鼻歌交じりのように、 いつの間にか、歌っていたり、首が上下していたり、笑っていたり。つまりつられている証拠がみてとれます。

それに加え、おもしろおかしく笑わせるたり、声を小さくしたり大きくしたり、笑い声や楽しい雰囲気をかもし出すから余計にのめりこむ。5分もいると大体の相場がわかるので、これも引き込まれやすい。「こういう機会もないことだし 買っていこうか?」と思ってくる。

(家に帰って、この出来事を家族や他人に話して、どのようなことをしたかということを、教えたいという人の心理もついている)

買おうと思っている人は、売り手がバナナを持って売りにかかると、ゲーム感覚で、「一番安いところで買ってやろう」という心理にかられ、 値段が下がるたびに買い逃さないように、タイミングを計っている。これは目を見ればわかる。

売り手が口上を述べながら、値段を下げていく。売り手もその辺は心得たものなので、唄を唄いながら適当に値段を下げ、一気に畳み掛ける。

「700高いか600か?それじゃぁ、このバナナ、300円!!!」

皆が手を上げる。そのときには客を見ていて、買う気マンマンの人には 売らない。

「もうちょと、高いときに手を上げたら買えたのに」などと、売り手は言う。

「今度は買い逃さないように」などといいながら、売り手がお客にタイミングを教えて熱くさせ、購売動機?を与えている(笑)

そうかといって、前の売値よりも、安い値段か、同じ値段で買いたいという心理がはたらく。

ライバルがいなければ、待っていれば買えるのだが、周りには同じような思いの客がいるから、あれやこれやで迷っているうちに買い逃す。

そうしていくうちに、どうしても相場のあたりで、 みんな手を上げて買っていってしまう。

だが負けず嫌いさんは、そうはならない。なんとしでも同じ値段か、

それよりも大きなバナナを買っていくんだ!と、熱くなる。

これはオークションでも似たようなことが起こる。人の心理をうまくついていると我ながら思う。

売り手もそれを知っているので、

わざと「一房、いちま~~~んえ~~ん」とか、

「バナナ1本500円」とか、

小さな子供には 値段が付かなかったちょっと小さめのバナナを

(普通では安くしないと売れない)一房200円とか激安で売ったり、

タイミングを はずしたり、けなしたり笑わせたりする。

そういう駆け引きをずっとやっていると、

ついつい売り手の「もうすぐ最後だよ~~」という言葉にさらにあせりを感じ、

結局 「ハイなんぼ?」の言葉に、相場よりも高い値段で、手を上げてしまう・・・(ご愁傷様)

売り手の思う壺である(笑)

昔はバナナが高級だったからできた。

今のバナナの叩き売りは、バナナが安くなっているから難しい。

これが松茸だったり、タラバガニたったりしたら、この売り方は商売として成り立つだろうね。

それでも、バナナの叩き売りのバナナは新鮮で(室から出したばかり)量も多いから通常よりかはうまくて安い。

商売の基本である需要と供給のバランス、顧客をうまくのせて売らせる戦術といえるのかもしれませんね。

まとめ

◎幕末後明治の日露戦争頃、東京で流行ったしりとり唄「江戸しりとりことば」

(内容もそうだがオチも)ちなみに多くの口上のネタはここから来ているものもあります。

一例、「でんでん太鼓に笙の笛」「桂文治は噺家で」とか。

◎落語や講談、浪曲、軍歌、歌謡曲、文学の一部。

◎江戸時代の天秤を担いで売っていた。下駄屋、ラオ屋、唐辛子屋、シジミ売り等、物売りの売り文句

(絵を参考にさせてもらいました 双葉社「レモンハート」古谷三敏 ファミリー企画著)

◎バナナのたたき売りよりも前にあった、がまの油等、露天で売られていた彼ら独自の口上。

バナナのたたき売りだけではなくて、口上は、これらのものすべてが入り混じっていると思います。

私の説は、それらがルーツというよりも、それらのものが、交じり合って出来たものだと考えています。

なぜそう思うのか?

●口上が七五調なのは、日本語の文化。俳句や短歌、和歌のように、語呂がいいから。

●また節(曲調)は、門司流は大道芸の宴会調、佐賀流は、盆踊りのリズム。

門司流は上でも言いましたが、口上のみを述べる寅さんのような感じです。ばなちゃん節は客寄せのために歌う。口上を述べて値段をいう。

「♪結構毛だらけ、猫灰だらけ、見上げたもんだよ屋根屋のふんどし、蝿が手をする足をする、 うちの親父はゴマをする。はい、500円」

という感じです。

キンドルアンリミテッド。読み放題!新規申し込みした後、その後月内で解約したら0円です!