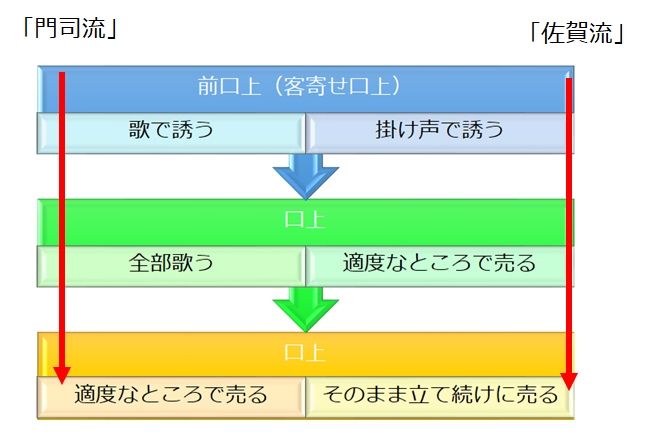

バナナの叩き売りにはいろいろある 門司流VS佐賀流

口寄せ口上(前口上)

文化として復活させた方と的屋でバナナの叩き売りもやってきた方というわけかたです。私見です。

「門司流」

「バナちゃん節」でいうと、前口上と言われる部分は、唄をうたうことです。

もともと、文化です。井川流なので、文化を残したいのが本当ですから、呼び込み入らないのです。

たたき売りを見に来ているのですから。

なので歌い始めるのです。

♪春よ三月春雨に

弥生のお空に桜散る♫

♪奥州仙台伊達公が

何故にバナちゃんに、ほれなんだ♫

♪バナちゃんの因縁聞かそうか~♫

略

♪黄色のお色気 ついた頃♫

♪バナナ市場に持ち出され♫

一房なんぼのタタキ売り♫

♪サア買うた♫

♪サア買うた♫

ここまでが前口上

全部、うたって別な口上言う人もいます。

ここから先は、値段を言う部分で、アレンジが入る。

♪サア買うた♫

♪サア買うた♫の1000円とか、1000万円とか、1万円とかいって、笑いを取りにくる。

そして続けて、

♪こういうバナちゃん六百(ロッピャク)か♫

買わなきゃ、五九(ゴーキュー)

五八(ゴンパチ)か♫

と続くのである。

佐賀流

前口上を述べていきます。

わかりやすくいうと、「がまの油」のような感じで、

「さぁさぁ、おたちあい、寄ってらっしゃい見てらっしゃい~これから始まるよ。」

(イメージですから本当にこういう風にはしません)こういう感じでしょうか?

呼ぶのです。お客様に集まってもらう。

そこから、いきなり口上かまたは、歌から始まりながら、口上を差し込んできます。

寅さんの口上もこちらが近いです。バナナではないですが、万年筆を路上に置いて

「さぁ、さぁ、この万年筆みてください。これはあの銀座の〇〇百貨店でも売られている万年筆だ~ちょっとやそっとの書き心地じゃないよ」

とか言うふうに口上をいっていきます。

そして、興味を持つお客さんがいると、そこで、少し値段を下げます。さらにお客さんがぐずると

「え~い、俺も男だ・・・」と、また、流れるように口上が始まるのです。

男はつらいよの寅さんの口上では・・・・ 結構毛だらけ猫灰だらけ、尻(しり)の周りはクソだらけってねぇ。タコはイボイボ、ニワトリゃハタチ、イモ虫ゃ十九で嫁に行くときた。黒い黒いは何見て分かる。色が黒くて貰い手なけりゃ、山のカラスは後家ばかり。ねぇ。色が黒くて食いつきたいが、あたしゃ入れ歯で歯が立たないよときやがった。どう?まかった数字がこれだけ。どう?一声千円といきたいな。おい、ダメか?おら八百、六百、ようし、腹切ったつもりで五百両、と。持ってけ。 出典 ヤフー知恵袋

坂野比呂志氏が口上では有名です。

いろんな口上があります。

余談ですが、私の場合( 立花屋流 客寄せ口上は)

「さぁさぁ、そこのお兄さん、おねいさん、せっかくだから近くに寄っといで♪、

せっかく門司港来たならば、門司港名物バナナの たたき売りを見やしゃんせ。

お代は見てのお帰り、0円タダだ!ただ!タダ!

たたき売り、見るもん、聞くもの、笑うもの、お代があって、お代ないし、

バナナを買わなきゃ、お代はいらないよときたもんだ。

今からバナナのたたき売りが始まるよ~~~~さ、寄っといで寄っておいで!」

と言って人を集めます。

(すみませんがこの口上は私のオリジナルです)

他の人は、前口上などせずにそのまま口上にのせて売る方もいます。

掛け合い口上が始まります。

つまり決まっていないというのが本当のようです。

バナナの叩き売りの役割

本来、バナナの叩き売りは2人(以上)1組で行う商売です。

バナナを売る口上や唄を唄う「真打ち」と、買ってくれたお客さんにバナナを渡す「下打ち」とあります。

ただ、この「下打ち」は弟子がしたり、お嫁さんの方がしたりと

補佐役的な存在なのですが、リズムを取ったり、合いの手を入れたり、盛り上げ役も兼ねていています。

また、真打に漫才でいうツッコミを入れたりしてツッコミ役もこなす。

これが人を笑わせる。

門司流はお金の受け渡しや、商品を買ってくれたお客さんに袋詰めしたバナナを渡す方が主で、

せいぜい「高い!」「もう一声!」 とかの掛け声をかける程度である。

門司流は真打と舌打ちが入れ替わることがよくあるので主従関係という差はありません。

違いいえばこれくらいでしょうか。

まとめ

「門司流」文化的要素で見世物。バナちゃん節は前口上。大道芸としての芸として発展。

「佐賀流」あくまでも、出店としての販売目的なので、前口上で呼び込みもするが、唄もうたえば、口上もする。

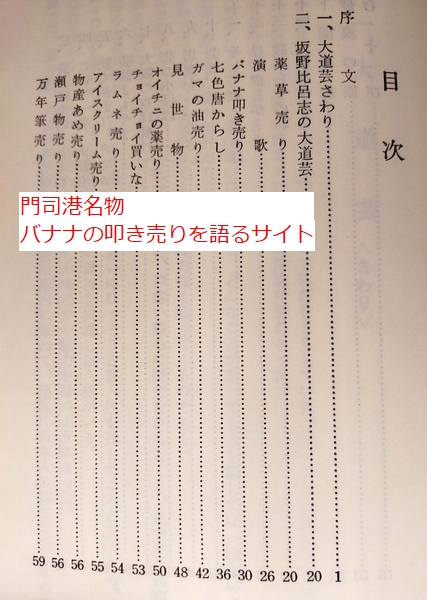

門司港名物!バナナの叩き売り!の紙芝居: もじこうばななのたたきうりのかみしばい (オヤセン出版)

続きます