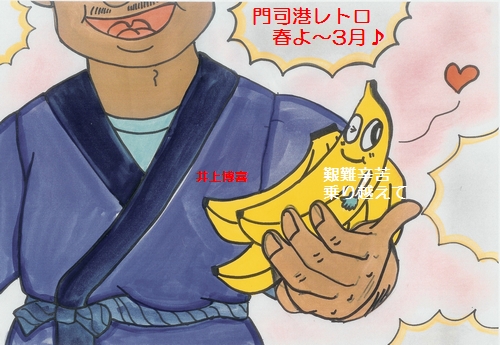

井上博喜は バナナの叩き売りをボランティアでしておりました

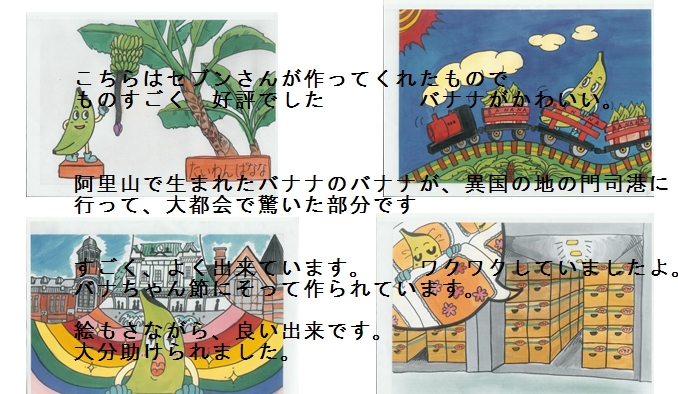

幼稚園や保育園でバナナの叩き売りがあったことを、知ってもらいために、わかりやすいように

紙芝居風、バナナのたたき売りをつくりました(協力、セブンさん、門司中美術部)

幼稚園や保育園でバナナの叩き売り風景

楽しそうです

画像を小さくしているんは、肖像権の関係です

こちらも門司港の保育園

バナナの叩き売りについて

バナナが日本に輸入されたのは明治36年頃で、当時、基隆(キールン)[台湾]の商人が神戸に持ち込んだのが始まりです。それが大量輸入されるようになったのは、明治41年以降で、終戦の4、5年前までです。その頃、台湾は日本の領土であったことと、門司港が産地台湾と最も地理的に近い関係もあって、大量荷揚げされ、市場が設けられたのでした。

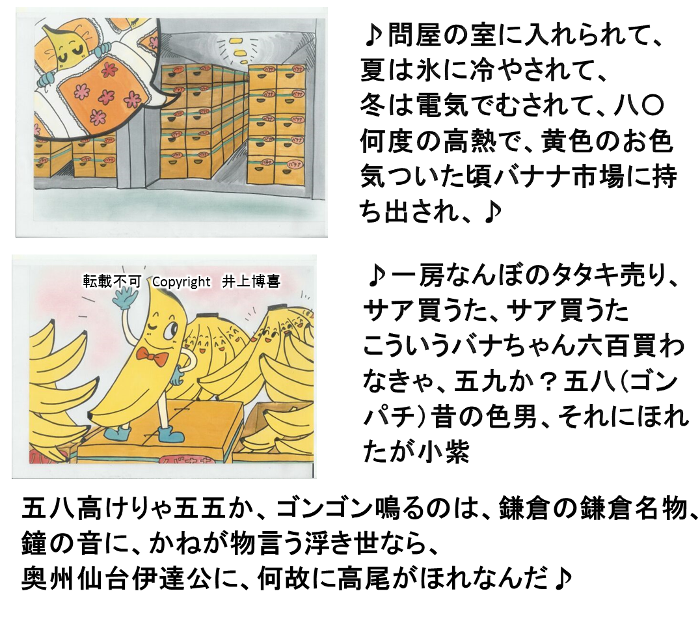

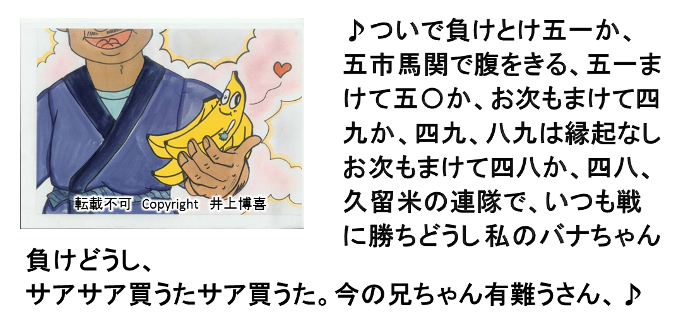

このバナナ入荷は、青いままのバナナで、3、40人の仲買人[室(むろ)を持つ問屋]により競(せ)リ売りが行われました。そして、引き取られた青いバナナは、地下室で蒸されて、黄色のバナナとなって、市場に売り出されたものでした。ところが、輸送中に蒸れた[俗に籠熟(かごうれ)バナナと言う]ものや、加工中に生じた一部不良品等で輸送困難なものは、出来るだけ早く換金する手段として、露天商等の手を経て、口上よろしく客を集め売りさばかれたのが「バナナの叩き売り」の始まりです。

現在、JR門司港駅前(旧門司三井倶楽部側)に『バナナの叩き売り発祥の地』の記念碑が建っています。

近年、「バナナの叩き売り」は、年齢の高い人には懐かしい響き、 若い人には新鮮な響きと受け取られ、人気を呼んでいます。

また、「バナナの叩き売り」は、『門司港バナナの叩き売り連合会』によって継承されており、『門司港バナナ塾』も毎年開講されています。※バナナの叩き売りは、2017年4月、「関門ノスタルジック海峡」の構成文化財の一つとして、日本遺産に認定されました。 ウィッキーペディア引用

なぜ、バナナのたたき売りは買ってしまうのか?

実は、神戸に着く前に、熟れて食べる時期を逃すバナナは門司港で売ったほうが良い言うことと、熟れてないバナナは門司港で卸し、九州の鉄道の起点である門司港から、九州全県に売れていないバナナが届けられたほうがメリットが有るということで門司港で降ろされたようです。

熟れてしまった、バナナは、要は高級だったバナナを、面白おかしく口上を述べて、客引きをし、それを叩き売りで売ったというのが真実のようです。

関門トンネルが出来る前は、連絡船で本州に行っていたので、門司港でバナナを買う人は、門司港以外の人ということになり、お土産物的要素で買っていたと推測されます。

旅に行った時に、寅さんのようなテキ屋さんがいて、そこで、通常であれば10000円の時計が、1000円で売られていたから追加ってします的なものだともいえます(当時はバナナは高かった。今で言うメロン10000円が1000円という感じ。10000円が1000円で、しかも、口上によって、面白おかしく言われ、おまけまで付いていたり、まけてもらったりしたら買うのではないでしょうか)

当時の啖呵売の様子(掲載許可をもらったと思いますが、転載許可はもらっておりませんので他への転載は不可です)

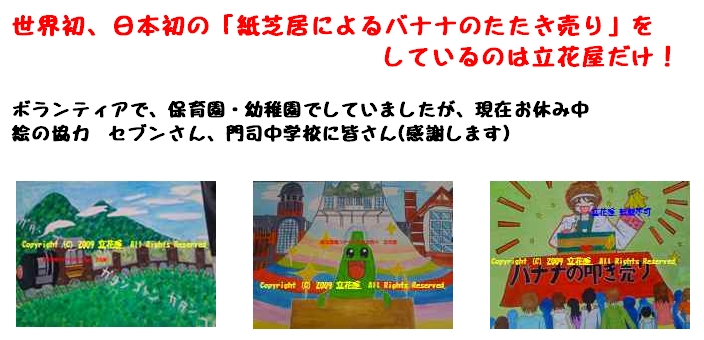

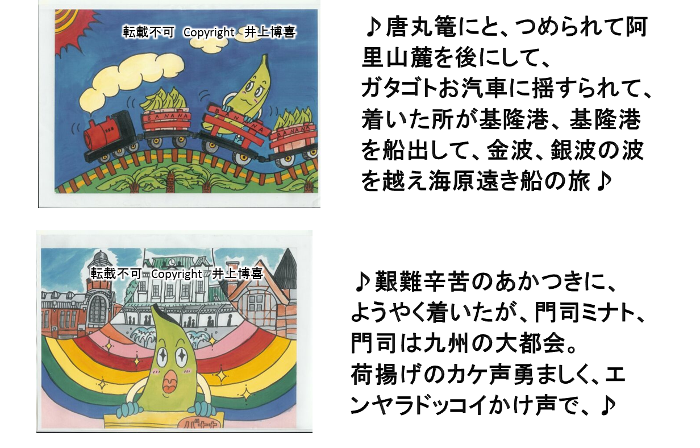

バナナのたたき売り 紙芝居風

紙芝居風のばななの叩き売り 「BANANAの叩き売り」と洋風にアレンジもしました(笑)

日本初!紙芝居によるバナナの叩き売り

一部はしょっています

END